將中國變成“第二家鄉市場”――丹佛斯公司首席執行官訪談

2006/8/10 9:25:00

2006年第一期《麥肯錫季刊》中,Bill Hoover――麥肯錫駐哥本哈根辦事處總監采訪了丹佛斯CEO雍根柯勞森先生。從90年代進入中國最初的策略及運營,到如今丹佛斯將中國視為其第二家鄉市場,筆者就丹佛斯在中國十年間作出的重大決策及契機進行了采訪。

與其他的許多跨國公司一樣,丹佛斯初次登陸中國時也是小心翼翼。90年代中期,該公司將旗下部分閥門、壓縮機和傳動控制的生產線搬遷到中國,以利用當地成本較低的人力資源。那時候丹佛斯將一部分產品銷往世界各地,剩下的產品則由本地消化,以較高的價格供應給中國沿海大城市的一些企業客戶。

這種方式獲得了成功:大約十年以后,丹佛斯在中國取得了引以為豪的利潤、高增長率,以及與中國官方的良好關系。但是在1996年接手家族生意的首席執行官雍根柯勞森的眼中(該公司2004年的銷售凈額為22億歐元),丹佛斯在中國的潛力尚未完全發掘。他在思考這樣一個問題:一如既往的謹慎方式能否使丹佛斯在中國這個40年后有可能取代美國成為世界最大市場的地方保持持久和有利的地位?

一家公司在中國的長遠目標,以及對所需采取步驟的時機把握,都是全世界的首席執行官正在思考或者說應該思考的問題。對丹佛斯來說,還要考慮另外一個因素:丹佛斯來自一個僅擁有510萬居民的國度,該公司強烈地意識到,只有獲得超越其疆土的市場領先地位,才能達到強勁增長。

丹佛斯緊緊抓住了二戰后歐洲的經濟重建和融合時機,將這片大陸上的許多國家都變成其廣闊的“家鄉市場”。但是在美國、日本和韓國,丹佛斯遇到了許多其它跨國公司也面對的難題--由于行動的遲緩而未能挑戰當地歷史悠久的本土公司的市場地位。如今,柯勞森相信,一扇前所未有、但稍縱即逝的機遇之窗正向丹佛斯敞開,去中國這一未來的重要市場占據市場領先地位。在與麥肯錫哥本哈根分公司資深董事Bill Hoover的訪談中,柯勞森先生談到了其公司關于將中國變成“第二家鄉市場”的戰略,以及該戰略開展過程中將遭遇的經營和組織方面的挑戰等。

《季刊》:丹佛斯90年代在中國的戰略是怎樣的?

雍根柯勞森:我們那時其實沒有什么長期戰略。我們的產品行銷80多個國家,在約20個國家設有工廠,所以覺得中國是這些市場中的一個――盡管隨著時間流逝,它所蘊涵的巨大潛力越來越明顯。基本上來說,我們在中國利用工資差距逐漸拓展生產能力。部分產品行銷到世界各地,其中一些銷售給中國沿海地區快速增長的大型本土和跨國公司。

在兩方面,我們都十分幸運。1993年,我們獲得了成立全資子公司的營業執照,我們無需應付合資企業中存在的困難--事實說明這對許多西方公司來說都是很棘手的。另外,我們派到中國尋找工業開發區的一位部門總裁找到了理想的地點。我們在天津市武清開發區購買了一片土地。開始,我們的工廠還在建造中時,我們在那里租用了制造場地。1996年,一切準備就緒。從那時起,我們拓展了四倍。如今那里擁有7條生產線以及650位雇員。

《季刊》:為什么說武清開發區是一個明智的選擇?

雍根柯勞森:武清離北京僅有兩小時車程,又擁有足夠的成本較低的勞動力資源。另外武清與北京距離較近--國外人員希望居住在首都,這樣他們的子女可以進入國際學校就讀。同時,丹佛斯在這片小工業區是一個比較大的公司,這就意味著我們能得到來自官方的大量關注。如果是在已經有許多大型跨國公司進駐的大型經濟開發區,情況就不是這樣了:在那里,我們將只是一只“小老鼠”。

《季刊》:能介紹一下貴公司的生產系統和產品線嗎?在90年代,您是否使他們適應中國的市場條件?

雍根柯勞森:不,開始我們僅僅復制了我們在歐洲的生產線,甚至采用原有的供應商。也就是說,我們雇傭當地人,并教會他們如何操作機器,下一步我們開始選擇當地的下級供應商。我們的戰略是不要同時從事太多困難的事情。

這種方式確保我們能擁有與丹麥或德國同樣的質量和生產效率,同時利用中國較低的人工費來大幅度降低成本。因此在90年代中期至晚期,我們在中國的業務進展得相當順利。我們成長并且贏利。我定期去中國,與地方和國家政府官員進行認真而卓有成效的溝通。盡管如此,公平地講,中國已經被逐步提上日程,但也僅僅是眾多市場之一。

《季刊》:2004年,丹佛斯引人注目地加速了在中國的步伐。公司如今的目標是每年增長50%,到2008年使銷售額增長四倍--逐步使市場占有率達到15-20%,正如丹佛斯在歐洲所保持的份額。這種改變源于何處?

雍根柯勞森:有兩件事情使我大開眼界,也讓我開始思考關于中國的長期戰略。第一件事情就是有一天我在報紙上讀到,一家大型歐洲制造商對其在中國40%的增長感到高興,直到它發現其產品所在市場的增長率是80%;也就是說,它實際上正在喪失市場份額。這使我開始思考我們在中國究竟獲得了怎樣的成功,我們是否也被高出歐洲地區許多的增長率所迷惑。

第二件事情發生在我和妻子實現長久以來的一個心愿時:我們沿著古老的絲綢之路進行了一次旅行,從哈薩克斯坦的Almaty出發,直到中國西部新疆自治區的烏魯木齊。 兩天之內,我們開著一輛“陸地巡洋艦”穿越了許多給我留下深刻印象的落后地區,最后到達中國邊境--我們中國公司的總裁開著另一輛“陸地巡洋艦”迎接了我們。 一進入中國境內,我就驚訝于良好的道路和路邊漂亮的人行道,總的來說,這個距北京和上海千里之外的遙遠地區的現代化程度和井然秩序,讓我感到很意外。在烏魯木齊,我透過一家制衣廠的窗戶看里面的車間,在這樣一個遙遠的地方看到高度自動化的工廠,我感到很吃驚,而那里的勞動力成本肯定非常低。在一家商店,我夾雜在普通中國購物者中,發現店里有專賣服裝和價值100美元的領帶。另一件尤其吸引眼球的東西,就是一個配有變換器的冷柜,能控制電動機速度并達到節能的目的--這件高檔產品你甚至在丹麥大一點的鎮上都不常見。

盡管這些都是零星的感性認識,但一路上中國讓我印象深刻,我感覺到還有許多機會我們還沒有抓住。因此我這么問我們的董事長:“我們在中國正以35%的速度擴張,獲利豐厚,但僅有這些就夠了嗎?”他不知道答案,我們中國公司的董事會中也沒有人知道。為了找出答案,我們決定對所有產品市場進行一次探索性回顧。然而這件事情真正做起來要困難得多,因為中國的官方市場數據少得可憐。

《季刊》:你們的答案是什么?

雍根柯勞森:我們發現在大多數產品市場中我們僅僅是淺嘗輒止、只得到了有限的市場份額。我們的產品覆蓋了高端市場和部分中端市場,但低端市場還是空白,有些時候我們甚至都不知道這些市場的存在。這個缺陷并未讓我們感到驚訝,因為我們只是將已有的歐洲生產線搬到中國。使我們震驚的是低端市場的規模。我們的結論是,如果我們能提供合適的產品,僅工業控制領域的某一產品市場,我們的覆蓋率就有潛力增加10%,利潤就能增加30%,這也許較其它產品市場稍低,但仍是一個可觀的數字。總的來說,這將帶給我們15-20%的市場份額,大約等同于我們在歐洲的份額。然后我們所做的事情,就是找到那些需要開發新產品的業務領域。其中之一就是簡單的用于商業制冷設備的電動機速度控制器。盡管我們的產品質量出類拔萃,而且符合歐盟標準,但對大多數中國公司來說,它們太昂貴,而且技術過于先進。這些低端市場的公司主要對兩件事情感興趣:以盡可能低的價格達到節能功效,以及特別設計的防塵罩以保護機器。

《季刊》:丹佛斯雄心勃勃的中國戰略背后的指導思想是什么?

雍根柯勞森:這個計劃和我們在美國、日本和韓國市場的經歷有關。當我們進入這些市場時,那些本土成長起來的公司已經確立了市場領頭地位,它們緊緊掌握主動權。我們在那些地方都沒能發展壯大,我們不想再次錯過這樣的機會。現在的中國市場還不夠大,但在15年后,中國市場將逐漸成熟,我們將會獲得巨大豐收。

因此在制定戰略計劃時,我們有一種緊迫感,意識到我們應該趁現在機會還在的時候大舉進入;否則再過五年,其它公司將占據領導位置,我們只可能是眾多小角色之一。我們在中國市場的戰略轉變,還表現在將我們對中國的愿望定義為市場份額的增長而非增長率,因為我們的增長率起點較低。從而也帶來了一個全新概念,就是說要使中國成為繼歐洲之后的“第二家鄉市場”。歐洲市場收入占我們收入總額的65%,但那里經濟增長的空間不大。

所謂“第二家鄉市場”,指的是希望成為市場份額領導者,這有助于為我們自己確定目標。也許我們不能在中國做狀元,但我們可以做榜眼或探花。我們當然不希望成為什么第17位,因為那樣在行業合并時我們將沒有足夠的本錢與中國本土廠商競爭。

《季刊》:在實踐這個戰略的過程中,會面臨什么樣的經營和組織上的難題?

雍根柯勞森:這是一大步。我們已經在中國制造高端和中端產品,銷售給中國大城市的一些大公司。我們意識到,現在我們需要以有競爭力的價格開發一些全新產品,即采用本地部件和少量資本密集工藝的產品,并將它們行銷到全國上下40多個城市。為了實現這一目標,我們需要將在華員工從目前的700人增加到2008年的4000人,并培養出一批中國管理人員。

《季刊》:你們如何填補產品線的低端空缺?是否可以將歐洲產品拿過來,改裝成更簡單、更便宜的產品?

雍根柯勞森:不,我想低成本的產品必須從頭開始設計,這對于我們的歐洲工程師來說不是輕而易舉的。他們不太適應這種要求,因此會設定過高的標準,即使是最小的細節,造成產品技術含量過高,價錢太貴。但是,我想我們可以采取另一種方法,那就是從簡化版本開始,改善其質量并利用中國的低工資優勢。這就是我們通過收購中國公司填補這些空白的原因。我們可以利用他們的產品、銷售渠道和研發力量。

例如,我們剛收購了一家為專門機械生產節能換流器的中國公司。這家公司在低端市場非常成功,而我們現有的產品只服務于高端和中端市場。

《季刊》:在中國的這些工作對貴公司在全<

與其他的許多跨國公司一樣,丹佛斯初次登陸中國時也是小心翼翼。90年代中期,該公司將旗下部分閥門、壓縮機和傳動控制的生產線搬遷到中國,以利用當地成本較低的人力資源。那時候丹佛斯將一部分產品銷往世界各地,剩下的產品則由本地消化,以較高的價格供應給中國沿海大城市的一些企業客戶。

這種方式獲得了成功:大約十年以后,丹佛斯在中國取得了引以為豪的利潤、高增長率,以及與中國官方的良好關系。但是在1996年接手家族生意的首席執行官雍根柯勞森的眼中(該公司2004年的銷售凈額為22億歐元),丹佛斯在中國的潛力尚未完全發掘。他在思考這樣一個問題:一如既往的謹慎方式能否使丹佛斯在中國這個40年后有可能取代美國成為世界最大市場的地方保持持久和有利的地位?

一家公司在中國的長遠目標,以及對所需采取步驟的時機把握,都是全世界的首席執行官正在思考或者說應該思考的問題。對丹佛斯來說,還要考慮另外一個因素:丹佛斯來自一個僅擁有510萬居民的國度,該公司強烈地意識到,只有獲得超越其疆土的市場領先地位,才能達到強勁增長。

丹佛斯緊緊抓住了二戰后歐洲的經濟重建和融合時機,將這片大陸上的許多國家都變成其廣闊的“家鄉市場”。但是在美國、日本和韓國,丹佛斯遇到了許多其它跨國公司也面對的難題--由于行動的遲緩而未能挑戰當地歷史悠久的本土公司的市場地位。如今,柯勞森相信,一扇前所未有、但稍縱即逝的機遇之窗正向丹佛斯敞開,去中國這一未來的重要市場占據市場領先地位。在與麥肯錫哥本哈根分公司資深董事Bill Hoover的訪談中,柯勞森先生談到了其公司關于將中國變成“第二家鄉市場”的戰略,以及該戰略開展過程中將遭遇的經營和組織方面的挑戰等。

《季刊》:丹佛斯90年代在中國的戰略是怎樣的?

雍根柯勞森:我們那時其實沒有什么長期戰略。我們的產品行銷80多個國家,在約20個國家設有工廠,所以覺得中國是這些市場中的一個――盡管隨著時間流逝,它所蘊涵的巨大潛力越來越明顯。基本上來說,我們在中國利用工資差距逐漸拓展生產能力。部分產品行銷到世界各地,其中一些銷售給中國沿海地區快速增長的大型本土和跨國公司。

在兩方面,我們都十分幸運。1993年,我們獲得了成立全資子公司的營業執照,我們無需應付合資企業中存在的困難--事實說明這對許多西方公司來說都是很棘手的。另外,我們派到中國尋找工業開發區的一位部門總裁找到了理想的地點。我們在天津市武清開發區購買了一片土地。開始,我們的工廠還在建造中時,我們在那里租用了制造場地。1996年,一切準備就緒。從那時起,我們拓展了四倍。如今那里擁有7條生產線以及650位雇員。

《季刊》:為什么說武清開發區是一個明智的選擇?

雍根柯勞森:武清離北京僅有兩小時車程,又擁有足夠的成本較低的勞動力資源。另外武清與北京距離較近--國外人員希望居住在首都,這樣他們的子女可以進入國際學校就讀。同時,丹佛斯在這片小工業區是一個比較大的公司,這就意味著我們能得到來自官方的大量關注。如果是在已經有許多大型跨國公司進駐的大型經濟開發區,情況就不是這樣了:在那里,我們將只是一只“小老鼠”。

《季刊》:能介紹一下貴公司的生產系統和產品線嗎?在90年代,您是否使他們適應中國的市場條件?

雍根柯勞森:不,開始我們僅僅復制了我們在歐洲的生產線,甚至采用原有的供應商。也就是說,我們雇傭當地人,并教會他們如何操作機器,下一步我們開始選擇當地的下級供應商。我們的戰略是不要同時從事太多困難的事情。

這種方式確保我們能擁有與丹麥或德國同樣的質量和生產效率,同時利用中國較低的人工費來大幅度降低成本。因此在90年代中期至晚期,我們在中國的業務進展得相當順利。我們成長并且贏利。我定期去中國,與地方和國家政府官員進行認真而卓有成效的溝通。盡管如此,公平地講,中國已經被逐步提上日程,但也僅僅是眾多市場之一。

《季刊》:2004年,丹佛斯引人注目地加速了在中國的步伐。公司如今的目標是每年增長50%,到2008年使銷售額增長四倍--逐步使市場占有率達到15-20%,正如丹佛斯在歐洲所保持的份額。這種改變源于何處?

雍根柯勞森:有兩件事情使我大開眼界,也讓我開始思考關于中國的長期戰略。第一件事情就是有一天我在報紙上讀到,一家大型歐洲制造商對其在中國40%的增長感到高興,直到它發現其產品所在市場的增長率是80%;也就是說,它實際上正在喪失市場份額。這使我開始思考我們在中國究竟獲得了怎樣的成功,我們是否也被高出歐洲地區許多的增長率所迷惑。

第二件事情發生在我和妻子實現長久以來的一個心愿時:我們沿著古老的絲綢之路進行了一次旅行,從哈薩克斯坦的Almaty出發,直到中國西部新疆自治區的烏魯木齊。 兩天之內,我們開著一輛“陸地巡洋艦”穿越了許多給我留下深刻印象的落后地區,最后到達中國邊境--我們中國公司的總裁開著另一輛“陸地巡洋艦”迎接了我們。 一進入中國境內,我就驚訝于良好的道路和路邊漂亮的人行道,總的來說,這個距北京和上海千里之外的遙遠地區的現代化程度和井然秩序,讓我感到很意外。在烏魯木齊,我透過一家制衣廠的窗戶看里面的車間,在這樣一個遙遠的地方看到高度自動化的工廠,我感到很吃驚,而那里的勞動力成本肯定非常低。在一家商店,我夾雜在普通中國購物者中,發現店里有專賣服裝和價值100美元的領帶。另一件尤其吸引眼球的東西,就是一個配有變換器的冷柜,能控制電動機速度并達到節能的目的--這件高檔產品你甚至在丹麥大一點的鎮上都不常見。

盡管這些都是零星的感性認識,但一路上中國讓我印象深刻,我感覺到還有許多機會我們還沒有抓住。因此我這么問我們的董事長:“我們在中國正以35%的速度擴張,獲利豐厚,但僅有這些就夠了嗎?”他不知道答案,我們中國公司的董事會中也沒有人知道。為了找出答案,我們決定對所有產品市場進行一次探索性回顧。然而這件事情真正做起來要困難得多,因為中國的官方市場數據少得可憐。

《季刊》:你們的答案是什么?

雍根柯勞森:我們發現在大多數產品市場中我們僅僅是淺嘗輒止、只得到了有限的市場份額。我們的產品覆蓋了高端市場和部分中端市場,但低端市場還是空白,有些時候我們甚至都不知道這些市場的存在。這個缺陷并未讓我們感到驚訝,因為我們只是將已有的歐洲生產線搬到中國。使我們震驚的是低端市場的規模。我們的結論是,如果我們能提供合適的產品,僅工業控制領域的某一產品市場,我們的覆蓋率就有潛力增加10%,利潤就能增加30%,這也許較其它產品市場稍低,但仍是一個可觀的數字。總的來說,這將帶給我們15-20%的市場份額,大約等同于我們在歐洲的份額。然后我們所做的事情,就是找到那些需要開發新產品的業務領域。其中之一就是簡單的用于商業制冷設備的電動機速度控制器。盡管我們的產品質量出類拔萃,而且符合歐盟標準,但對大多數中國公司來說,它們太昂貴,而且技術過于先進。這些低端市場的公司主要對兩件事情感興趣:以盡可能低的價格達到節能功效,以及特別設計的防塵罩以保護機器。

《季刊》:丹佛斯雄心勃勃的中國戰略背后的指導思想是什么?

雍根柯勞森:這個計劃和我們在美國、日本和韓國市場的經歷有關。當我們進入這些市場時,那些本土成長起來的公司已經確立了市場領頭地位,它們緊緊掌握主動權。我們在那些地方都沒能發展壯大,我們不想再次錯過這樣的機會。現在的中國市場還不夠大,但在15年后,中國市場將逐漸成熟,我們將會獲得巨大豐收。

因此在制定戰略計劃時,我們有一種緊迫感,意識到我們應該趁現在機會還在的時候大舉進入;否則再過五年,其它公司將占據領導位置,我們只可能是眾多小角色之一。我們在中國市場的戰略轉變,還表現在將我們對中國的愿望定義為市場份額的增長而非增長率,因為我們的增長率起點較低。從而也帶來了一個全新概念,就是說要使中國成為繼歐洲之后的“第二家鄉市場”。歐洲市場收入占我們收入總額的65%,但那里經濟增長的空間不大。

所謂“第二家鄉市場”,指的是希望成為市場份額領導者,這有助于為我們自己確定目標。也許我們不能在中國做狀元,但我們可以做榜眼或探花。我們當然不希望成為什么第17位,因為那樣在行業合并時我們將沒有足夠的本錢與中國本土廠商競爭。

《季刊》:在實踐這個戰略的過程中,會面臨什么樣的經營和組織上的難題?

雍根柯勞森:這是一大步。我們已經在中國制造高端和中端產品,銷售給中國大城市的一些大公司。我們意識到,現在我們需要以有競爭力的價格開發一些全新產品,即采用本地部件和少量資本密集工藝的產品,并將它們行銷到全國上下40多個城市。為了實現這一目標,我們需要將在華員工從目前的700人增加到2008年的4000人,并培養出一批中國管理人員。

《季刊》:你們如何填補產品線的低端空缺?是否可以將歐洲產品拿過來,改裝成更簡單、更便宜的產品?

雍根柯勞森:不,我想低成本的產品必須從頭開始設計,這對于我們的歐洲工程師來說不是輕而易舉的。他們不太適應這種要求,因此會設定過高的標準,即使是最小的細節,造成產品技術含量過高,價錢太貴。但是,我想我們可以采取另一種方法,那就是從簡化版本開始,改善其質量并利用中國的低工資優勢。這就是我們通過收購中國公司填補這些空白的原因。我們可以利用他們的產品、銷售渠道和研發力量。

例如,我們剛收購了一家為專門機械生產節能換流器的中國公司。這家公司在低端市場非常成功,而我們現有的產品只服務于高端和中端市場。

《季刊》:在中國的這些工作對貴公司在全<

提交

查看更多評論

其他資訊

智驅“新”未來 | 丹佛斯為鋰電行業輸出高效解決方案

勇為行業先 | 丹佛斯助力全球首個直流電推化學品船提升效能

丹家速度 | 14周制造時間,看丹佛斯如何輕松應對

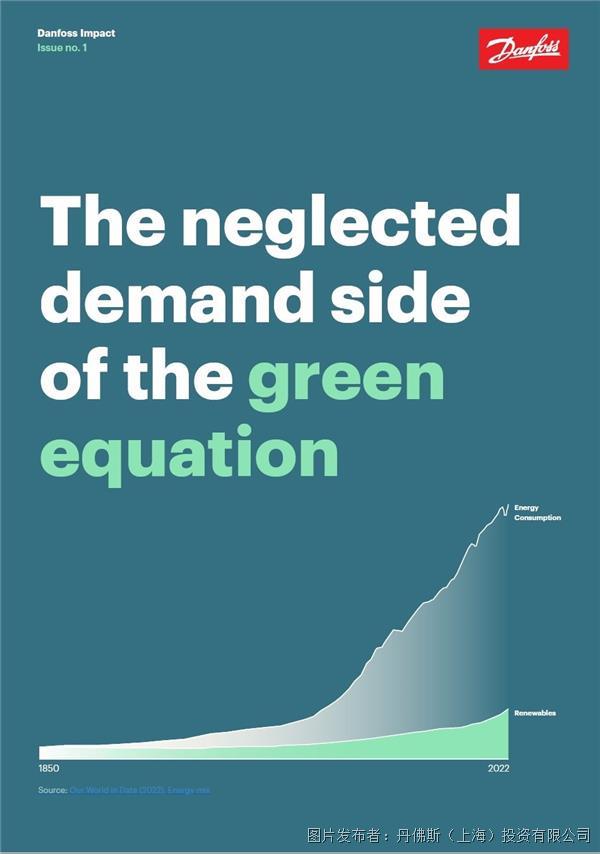

可再生能源遠無法滿足實現綠色轉型的能源需求

直播回顧 | FC111線上研討會直播答疑匯總來啦!

投訴建議

投訴建議